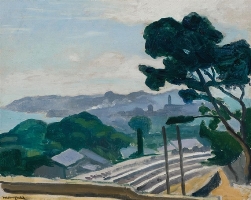

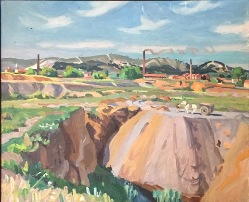

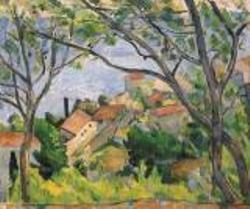

PAUL CEZANNE

L’ESTAQUE VU A TRAVERS LES ARBRES

L’ESTAQUE VU A TRAVERS LES ARBRES

Parmi les trois versions de ce motif, réalisées du même endroit, la vue de celle-ci est la plus plongeante. Les tonalités en sont plus claires et la végétation y tient une plus grande place. La cheminée de l’usine Reinier est, elle, notablement réduite par rapport aux deux autres versions.